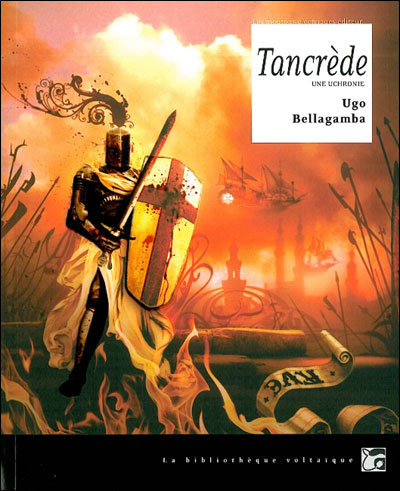

Premier roman de son auteur, Tancrède, une uchronie est une œuvre comportant de multiples niveaux de lecture.

C’est à la fois un récit solidement documenté, une fresque pleine de sang et de fureur, une analyse historique d’une époque et, peut-être surtout, une aventure individuelle. Pour tout ce qui concerne l’arrière-plan du roman, Ugo Bellagamba s’est sans nul doute appuyé sur son expérience d’historien pour restituer dans toute leur complexité les enjeux politiques, religieux, culturels et sociaux de ce XIème siècle finissant. Sa plume est toujours précise mais jamais aride, et si Tancrède est plus qu’une « simple » dissertation historique, c’est à l’auteur qu’il le doit. Il a réussi à recréer un passé, une histoire parallèle à la nôtre en faisant du lecteur un témoin privilégié des événements dépeints.

Le roman est narré à la première personne, celle de Tancrède, un jeune chevalier normand valeureux et pieux, qui part avec la Première Croisade pour libérer Jérusalem des Infidèles. Tancrède pense alors sincèrement pouvoir apporter la Lumière aux brebis égarées, tandis que la plupart de ses compagnons, même s’ils se gardent bien de l’afficher, ont derrière eux des motivations bien plus matérialistes que l’élévation spirituelle des mécréants.

La rédemption, en l’occurrence, passe souvent par le fil de l’épée, le poids de la masse d’armes remplaçant avantageusement le bâton de pèlerin. Cela nous vaut des descriptions de combats sanglantes à souhait, sans tomber pour autant dans la facilité ou l’étalage racoleur de la violence la plus exacerbée. Il s’agit simplement de faire prendre conscience à Tancrède, et sans doute au lecteur avec lui, de l’hypocrisie humaine. La description du siège d’Antioche et de ses conséquences constitue d’ailleurs sans doute l’un des grands moments du livre, un point de non retour après lequel plus rien ne sera comme avant.

C’est que Tancrède est loin d’être le personnage monolithique qu’il paraît être pendant le premier quart du livre. En prenant peu à peu conscience de la complexité de l’univers dans lequel il évolue, l’histoire qu’il nous narre au fil des pages de son journal devient au fond celle d’une perte d’innocence. Et Bellagamba ne cède pas au schématisme ou à des ficelles scénaristiques, prouesse d’autant plus remarquable que la brièveté du roman (230 pages) aurait pu s’y prêter.

Les autres personnages sont par comparaison beaucoup moins détaillés, ce qui est somme toute assez logique, dans la mesure où, le récit étant raconté à la première personne, Tancrède ne peut avoir qu’une conscience partielle, fragmentaire et lacunaire et des événements et de ses contemporains. L’introduction d’éléments fantastiques dans la deuxième partie du roman est fort bien amenée (même si on aurait pu souhaiter quelques éléments supplémentaires), d’autant plus que ceux-ci reposent sur un fonds scientifique, la science en question étant en l’occurrence l’Histoire elle-même.

Car Tancrède n’est pas un roman historique. Comme son sous-titre l’indique, c’est une uchronie, l’auteur ayant cherché, selon ses propres termes, à nous proposer « une divergence qui détourne (notre) regard de la réalité, le temps d’un rêve, afin que, de retour, à la faveur d’un plus grand angle, (nous puissions) accommoder et mieux la percevoir dans sa transversalité. »

Un parfait résumé des enjeux de Tancrède qui est, vous l’aurez donc compris, une bien belle réussite méritant le détour.

— JohnDoe