Gagner la guerre et après ? Le premier roman de Jean-Philippe Jaworski débute là où se terminent les autres. La bataille finale a eu lieu. Le triomphe militaire est total. L'ennemi au sol, vaincu. Mort. Mais déjà des corbeaux rôdent autour de sa dépouille encore chaude. L'odeur du sang attire les charognards, pis, elle attise leurs convoitises et ravivent les vieilles rancunes tenaces. Ne dit-on pas que les pires ennemis sont les amis d'hier ? Ce qui aurait dû être simple devient très vite compliqué. Conflits personnels, idéologiques, familiaux et politiques ressurgissent avec virulence et violence. La République s'enlise dans d'innombrables querelles intestines où les discours mielleux cachent des couteaux affûtés. Et comment ne pas citer le podestat Ducatore ? Intelligent, rusé, malin, menteur, opportuniste, plus encore que notre héros dont il est le commanditaire, il incarne à lui seul tous les préceptes de Machiavel.

Difficile de critiquer Gagner la guerre sans évoquer son style inimitable. Croisement improbable de Gene Wolfe et de Julia Verlanger, il participe pour beaucoup à l'immersion dans le roman. Comme le premier, l'auteur français célèbre l'amour des termes rares voire désuets, mais plus encore, le culte du mot juste. De la seconde, on retrouve la gouaille, avec l'utilisation d'un humour noir qui flirte volontiers avec l'ironie et d'un langage familier, souvent fleuri et argotique. Le goût prononcé de l'auteur pour l'histoire, comme en témoigne cet univers qui se rapprocherait à la fois de la renaissance italienne et de l'Antiquité, est tout aussi évident. Le théâtre élizabéthain , le machiavélisme, le jeu de rôle ou encore Tolkien sont autant d'inspirations coupables avouées par l'auteur.

Le choix du style est indissociable du héros. A la fois artiste érudit et assassin sans foi ni loi, Benvenuto marque le renouveau de l'antihéros : celui qu'on ne peut s'empêcher d'apprécier malgré ses actes, aussi nombreux et odieux soient-ils. Gagner la guerre, c'est avant tout une voix, celle de son personnage principal et narrateur, une voix unique derrière laquelle s'efface totalement l'auteur. A noter que celle-ci a déjà sévi dans la nouvelle Mauvaise donne au sommaire du recueil Janua vera où Jaworski posait les bases de son univers. Parlons-en d'ailleurs, de cet univers. On imagine sans mal le travail colossal qu'a demandé ce monde foisonnant de détails. L'abjection n'a jamais été aussi totale et réaliste.

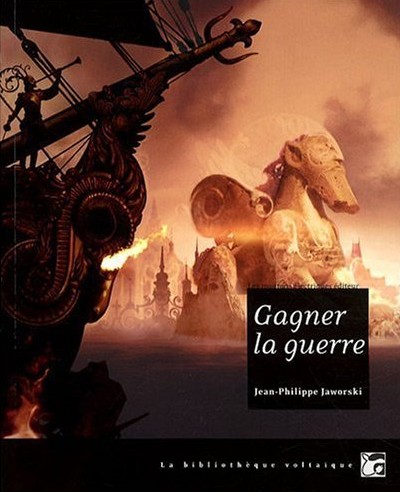

Toutefois, cette prouesse n'est pas sans défaut. Ainsi, quelques longueurs (par exemple le passage de l'enterrement qui traîne trop en longueur) viennent ternir l'ensemble. A défaut d'être rédhibitoires, elles nuisent au rythme du roman et empêchent celui-ci d'atteindre l'insolente perfection à laquelle il pourrait presque prétendre. Signalons enfin que l'emballage fait honneur au livre avec une superbe couverture d'Arnaud Crémet mais aussi et surtout la qualité d'édition et de finition à laquelle nous ont habitués Les Moutons électriques.

Avec Jean-Philippe Jaworski et Gagner la guerre, la fantasy française a enfin trouvé SON livre. Celui capable de rivaliser avec les œuvres des auteurs anglo-saxons, celui qui fédère les férus d'action comme les amateurs de la forme. A n'en pas douter, Gagner la guerre mérite l'appellation de chef-d'œuvre !

— Zedd